DISCOGRAPHY

cos mos

ShinSuiSha Records | DQC-90 | CD | 2008/06/25

オルガノラウンジはぼくにとって音楽を超えた響きを感じさせる。いくら時間が経っても、いつもそこにいて存在を証かそうとする響き。(だから音を聴いてコメントを書くというような対象ではないのだ。)

細野晴臣

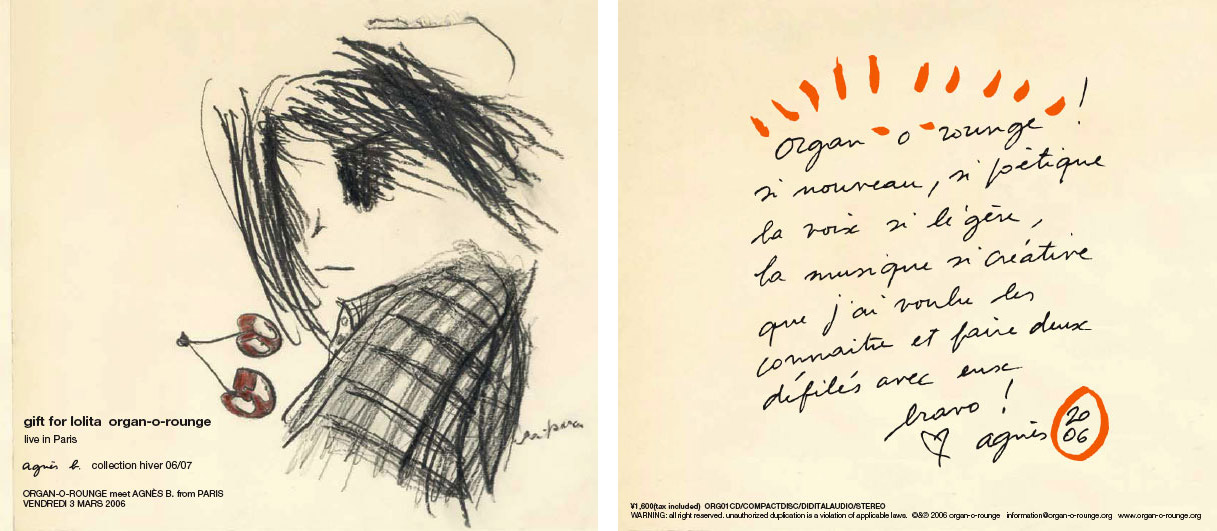

アニエスベー(agnès b.)

gift for lolita -Live in Paris. agnès b. collection hiver 06/07-

And Records | ORG01CD | CD | 2006

すごく斬新でポエティックなオルガノラウンジ!透明感のあるやさしい歌声。その音楽がとてもクリエイティブだったので彼らのことを知りたいと思い、そして一緒にショーをしたいと思ったの。ブラボー!

アニエスベー(agnès b.)

futron

euclid agency | BARE-0007 | CD | 2003/07/19

いつだって、オルガノラウンジの音はひっそりと、さりげなく届けられる。前作の淡い記憶がいつしか空気にとけ込み、それと意識しなくなったときに、ゆったりとした目覚めを促すかのように。それはぼくにとって、いつだって心地よい、夢を見るような体験だ。だが、それでけではない。彼らの音楽はただの心地よいだけの現実逃避ではない。昨年4月にリリースされたミニ・アルバム以来『calmwarm』以来の新作である。一聴して、ヴォーカルが前面に押し出され楽曲指向が強まっていると感じた。もちろん彼らはこれまでも、自在な音響エレクトロニカ的な音作りを展開しながらも、「うた」としての整合性も重視してきた。ただ雰囲気だけではない歌詞のテーマ性や文学性を忘れないことで、表現者としてのしなやかな思想、あるいはしたたかな身体性を獲得していた。

だが、それでもなお、本作でまず耳につくのはホンダヒロシの声であり、彼が紡ぎ出すたおやかで優しく、だがどこか生々しい現実との接点を感じさせるストーリーである。これまではうた重視とは言っても、ヴォーカル/声もまたインストゥルメンツのひとつとして配置することで、彼らは独特のなめらかで美しい世界を形作ってきた。それが、今回はヴォーカル/うたを中心に、それをバックアップするような形で全体のサウンド・プロダクツが構成されている印象がある。言い方を変えれば、言葉からイメージがふくらんでいったようでもある。実際にそういう意図があったのかどうかは本人たちに訊くしかないが、そうした音作りにシフトすることで、オルガノラウンジの音楽はより明確で骨格の太い起伏に富んだものへと変化した。決して声高にならないが柔らかで懐の深いヴォーカルが、ここではより説得力をもって迫ってくる。その結果くっきりと浮かび上がってくるのは、失われていくもの、失ってしまったものへの痛みと悲しみ、そして最後のどんづまりで立ち上がってくる再生と希望の物語である。

前作の「warmonger」のような強い言葉、直截なメッセージはない。だがそこでの認識はもはや当然の前提であり、オルガノラウンジが語ろうとしているのは、その先の「僕らの未来」である。世界の不条理と病理に立ち向かい、思考し、ひそやかな声をあげるオルガノラウンジの音楽は、まったく申し分なく力強く美しく、鳴っている。

小野島 大

calmwarm

Creative Future Contents | CFCI-0018 | CD | 2002/04/26

なんと美しく、デリケートな音であることか。ぼくはほとんど夢見心地のまま、本作を聴き終えた。それはまさに「今までとこれからのすべての時間と場所が同時にここにあるような」不可思議な感触だったのだ。すべてを受け入れ、ささくれだった心が溶解していくような、ゆるゆるとした温水のなかでたゆたうような、そんな感覚でこのミニ・アルバムは満たされている。

だが、ただ心地よいだけではない。その精妙で目眩のするほど美しい電子音の間隙を縫うように、ときおり鳴らされる耳障りな不協和音。ノイジーなギターの歪音が異化効果となって、聴き手の意識を覚醒させ、ほんの一瞬、現実に引き戻す。アブストラクトなエレクトロニカ音響が、生々しい身体性を帯びる。「warmonger」で発せられる、彼らにしては珍しく強い言葉もそうだ。自分たちの音楽をただの浮世離れしたイージー・リスニングにはしたくないという、静かだが強い意志が、そこには感じ取れる。いわゆる形態としてのロックから遠く離れていても、オルガノラウンジの音楽にロックを感じるのは、まさにそういう部分であり、であるからこそ、ぼくは彼らを信頼できる。おおげさに言えば、ここにあるのは一種の思想なのだ。そして、食傷気味なほど氾濫するエレクトロニカ/アンビエント音響群にもっとも欠けているのが、そうした思想であり、身体性なのだ。

オルガノラウンジは変わり続けている。今日は昨日までの彼らではなく、おそらく明日の彼らも今日までの彼らではない。その固定化しない、永遠に完成しない流動性もまた、オルガノラウンジの、眠りと覚醒を往還するような奇妙な生々しさに繋がっているように思う。

そしてぼくは、今日も「calmwarm」(なんと内容にぴったりのタイトルであることか!)を聴き続ける。

小野島 大

phantomurmur

Creative Future Contents | CFCI-0013 | CD | 2001/07/30

「ミニ・アルバム『spiral cool world』から6ヶ月、オルガノラウンジの世界は確実に進化・深化している」ぼくはオルガノラウンジの前作シングル「electric snow」のライナー・ノーツにそう書いた。それから約7ヶ月がたち、待望のニュー・アルバム『phantomurmur』を前にして、ぼくは先ともう一度同じ言葉を繰り返したい。オルガノラウンジは予想を上回り、「electric snow」からさらに大きな進化・深化を遂げている。その繊細かつ鋭敏な手つきと研ぎ澄まされた音、そこに込められたエモーションの深さと鋭さ、あらゆる面で彼らはさらにスケールの大きいアーティストへと成長しつつある。1曲目「life net」の、深い森の奥へ分け入っていくようなスピリチュアルでミステリアスな音色を聴けば、誰でもそう思わずにはいられないだろう。

小野島 大

electric snow

Creative Future Contents | CFCI-0007 | CD | 2001/02/22

深い海の底のような音楽だ。はるか上方からの光も届かず、なにも見えない、聴こえない。ただ自分の心音だけがコツコツと聴こえてくる。だがそれはまるで母の胎内のように心地よく身体を包む。出口の見えない絶望ではない。確かに自分は生きている、生かされているという感覚。

心あるアーティストは自らの信じる美を、他の誰のものでもないパッションの形を現出するために、常識や日常の枠組みをなんとかして突破しようとする。オルガノラウンジも、そうしたひとりである。彼らは典型的なロック表現にはもう飽き飽きしている。彼らはまず自らの内面という深海に深く深く下降し、そこから湧き上がるエモーションを紡ぎ出してくる。その手つきは恐ろしく繊細で鋭敏だ。ポスト・ロック、音響エレクトロニカ、アンビエントといった手法がそこでは使われるが、手法はあくまで手段にすぎない。手段が目的化する転倒がテクノ/ハウス以降の顕著な特徴であり、それこそが行き詰まった80年代ロック/ポップの枠組みを突破する手立ててあったとするなら、ここでオルガノラウンジがやろうとしていること、あるいはレディオヘッドが『キッドA』で踏み込んだ境地は、それをもう一度転倒させてしまおうという試みなのだ。

ただ気持ちのいい、刺激的な音を目指すだけではない。心の奥底から湧き上がるエモーションが赴くままに必要とする音。自らのクールなパッションを現出するために、貪欲なまでにあらゆる手法を取り込んでいく。だからこそその表現は表層的に上滑りせず、どこまでも健やかで力強い。

ミニ・アルバム『spiral cool world』から6ヶ月、オルガノラウンジの世界は確実に進化・深化している。新世紀の大いなる飛躍を待ちたい。

小野島 大

spiral cool world

TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS | TNS-8 | CD | 2000/06/21